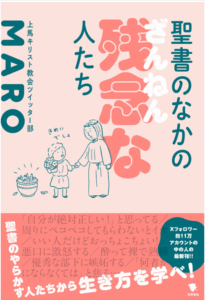

教会をはじめ、お寺や神社など宗教法人のサポートを行う行政書士として事務所を構える傍ら、Xアカウント「上馬キリスト教会twitter部」の「まじめ担当」として、日々キリスト教にまつわるあれこれを呟いているMARO(マロ)さん。後編ではMAROさん流の“伝道論”やアンチのこと、さらに新刊『聖書のなかの残念な人たち』について伺います

――前編でも少し触れましたが、SNSの性質としてフォロワーが増えるほど“アンチ”も増えるものですよね。

以前、MAROさんが「たとえ嫌われていたとしても、注目して、読んでくれているからそれはそれでいい」とお話されていたことが印象に残っています。

僕は、結局は“アンチ”もファンの一種だと思っているんです。

仮に日本にクリスチャンが増えて影響力が増せば、自ずとアンチも増えるでしょう。

いまの日本は残念ながらキリスト教に対して無関心な人がほとんど。そんな中で、仮にアンチでも興味を持って読んでくれているんだとしたら、無関心よりはいいじゃないですか。アンチや炎上を怖がっていたら、フォロワーは増えないと思います。

――twitterでの発信がきっかけで出版にもつながったわけですが、twitterがなかったらどうなっていたと思いますか?

twitterを始める前からコラムニストとして音楽や哲学に関する連載をしていたこともあったので、何らかの形で書いたり、発信したりしていたんじゃないかな。

物書きになりたかったわけではないし、自分で計画したことでもないから、わからないけど。

――これまで哲学だったり、お悩み解決だったり、いろいろなテーマで聖書にまつわる本を書かれていますが、テーマはどうやって決めるんでしょう?

僕が提案することもありますし、エージェントから提案されることもあります。

新刊の『聖書のなかの残念な人たち』は僕が書きたいといって書かせてもらったものです。

本にもトレンドがあって、コロナ前は自己啓発系、「できる人になるためには○○しなさい」的なビジネス本がすごく売れていました。それがコロナ禍になると急に変わって、いわゆる内省系「自分と向き合う」ことをテーマにした本が売れるようになりました。さらに、コロナ禍が明けた今は、「教養」がテーマの本がトレンドになりました。

今はまた、実践術を説いた本が増えていますね。

「どうせtwitter(現X)でチャラチャラやってる奴だろう」と思われがちですが、実は時間をかけてマーケティングしています。今だから言えますが、いかに“チャラく見せるか”を重視してきました。“ラクして福音”とか言っていましたが、実際は全然ラクじゃないんですよ。(笑)

twitterへの投稿ひとつとっても、いまどんなテレビ番組が人気か常にチェックしたり、ワールドカップが開催されれば相手国について調べ、キリスト教が盛んだったらそれについて伝えたり、相当時間をかけて考えています。

――裏側にはそんな苦労があったんですね。

でもね、クリスチャンはもっと“ラク”に見せることも大事だと思うんです。苦行感、悲壮感が漂うクリスチャンに「教会に行ってみませんか」と誘われても、だれも行きたいとは思いませんよね。

「あれっ、この人たちなんだか楽しそうだな」と思うからこそ、「教会に行ってみたようかな」とつながるかもしれないわけです。

――確かに。ちなみにMAROさんも悩んだり、落ち込んだりすることはありますか?

そりゃ人間ですから、めちゃくちゃありますよ~! 仕事がうまくいかないとか、やらかしちゃったとか、人一倍悩むし、落ち込みます。

行政書士の仕事は守秘義務があるので、なかなか人に話すこともできない。

日々生活をしていれば、信仰が薄くなる瞬間もたくさんあります。

――そんな時は、どうされるんでしょう?

神様と話す、かな。

「神様」と語りかければ、僕にはすべて祈りになるんですよね。「神様、腹が減りました」とか「神様、今日は寒いですね」とか。

――儀式的に祈るというよりも、常に一緒にいる感覚ですね。

もちろん、「今からお祈りするぞ」と姿勢を正して祈ることもありますが、そればかりじゃなくてもいいんじゃないかと僕は思っていて。

聖書の中で、イエス・キリストは神様に対して「アッバ」と呼びかけますが、「アッバ」は、現代でいう「パパ」のように、親しい家族に対して呼びかける言葉なんです。この感覚で僕たちも神様と話したらいいんじゃないかな、と。

だって、家族から「いまからお話があります」とかしこまって言われたら、「なんだなんだ」と身構えちゃいますよね。

もっと気楽でいいと思うんです。

クリスチャンの方たちを見ていると、神様と「ちゃんとした話」ばかりすることを大事にしていて、毎日の挨拶をしていない人が多いなと思います。神様をもはや総理大臣レベルの偉い人として扱っていて、お父さん、家族として見ていないというか。

――自分の子どもにそんな風に扱われたら、ちょっと寂しくなります。

そうでしょう? もうちょっと甘えてほしいですよね。

僕には子どもはいないので親心はわかりませんが、帰省した際に母が作ってくれたごはんを食べることも“親孝行”の一つだと思うんです。

――新刊『聖書のなかの残念な人たち』では、神様に「ダメだよ」と言われていた実を食べてしまったアダムとエバをはじめ、聖書の中に登場する「残念な人々」の失態が紹介されています。これはどういう観点で書かれたんでしょうか?

読んだ人が、聖書の中に登場する“残念な人”に自分を重ねてもらえたらなと思って書きました。周りの人、嫌いな上司なんかに重ねて「いるいる、こういう人」とかじゃなくてね。

そもそも人間はみんな「残念な人」なんです。僕自身もそうです。世の中にはパーフェクトな人は一人もいません。

いくら神様に「ダメだよ、やるなよ」と言われても、人が罪を犯してしまうことは、旧約聖書で十分すぎるほど証明されています。どんなに立派な人だって罪を犯してしまうものだし、罪を犯したら素直にそれを認めて、「ごめんなさい」と謝りましょうね、というのがキリスト教の考え方です。

それはとても“残念な人”に見えますが、だからこそ救われるんです。だって、残念な人には、罪を認めて「ごめんなさい」と謝罪するチャンスがある。それは、神様とつながりを持つチャンスでもあります。

もしもこの世にパーフェクトな人がいたとしたら、謝罪する機会すらなく、神様と関係性を築くことができません。

――ということは、私たちはあえてちょっと“残念な人”としてつくられている……?

そう。人間が完璧な存在だったら、神様を必要としないでしょう。だから“残念”につくられているんです。

子どもが生まれた瞬間から、すぐに自分でなんでもできてしまって、自立してしまったら、親子の間に愛着は生まれにくいですよね。何もできない、真っ白な状態で生まれて、あれこれお世話をしてもらわなければ生きることができないからこそ、そこに愛情が育まれる。

――神様にとって、自分が作った人間は「子ども」だから、関係性を持ち続けるために会話が大切ということですね。

日本人は性質なのか、教育のせいなのか、ひとりで頑張ろうとしたり、「完璧であろう」としがちな気がします。

そうですね、「ミスがあってはならない」という考え方をしますよね。

ひとつミスがあると、「どうしたらミスを起こさないで済むか」と再発防止策を立てるのが長く日本に根付いている考え方です。

一方、アメリカでは「人間もの、ミスだってするよね」という前提で、初めからひとつやふたつミスがあっても、ダメにならないように物事を組み立てる文化がある。

そこが、背景に聖書的な考え方があるかどうかの大きな違いだと思いますね。

――人はそもそも“残念”なものだし、“残念”であっても大丈夫。

そういうことです。そもそも“立派でいなければいけない”という前提で生きているから、ミスしたときに思いきり凹んだり、苦しくなってしまう。

幸せの基準を下げると、それだけで毎日が楽しくなりますよ。僕は毎日、「今日もごはんがおいしく作れた」というだけで幸せです。

「なんて自分は残念なんだろう」と自己嫌悪に陥った時に読んで、「なんだ、自分以外にも“残念な人”いっぱいいるじゃん!」「大丈夫!」と思ってもらえたら嬉しいです。

――“幸せの基準を下げる”って、すごく大切なポイントかも。

すてきなお話をありがとうございました。